この夏休みには表参道カワイで開催された

モスクワ音楽院のネルセシアン教授レッスンを聴講しました

理想的なレッスンとは…改めて考えさせられました。

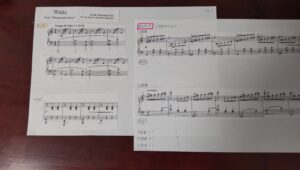

レッスン曲は

ラヴェルの鏡やプロコフィエフのソナタなどのレッスンでした

ラヴェルでは

自分の感情を入れ込んで弾くのではなく

何かのイメージや映像を音で描写していく

フレーズごとにどんな映像が自分に浮かんでくるか考え表現していく

湿った音 乾いた音

指に電気が走ってるようにピリピリした音など

曲のキャラクターを考え

音色を選ぶ事が特に大事。

蛾の冒頭、速く弾きすぎると

細かい和声や音の動きに聴衆がついて

いけない

人に分からせる感じでゆっくり弾いた方が良いとのアドバイス✨

なるほど〜😯

綺麗なんだけどなんかよく分からない曲だな〜

やはり弾いた事ないと理解しづらいな🥲

正直思ったのだが、

多少ゆっくり弾いた演奏だと

音のきらめきや意外な音の組み合わせの妙が、感じられ親しみを感じました

道化師の朝の歌では

道化師の歴史、絵画

フラメンコとの関係

プロコフィエフでは演劇

また彼の他のオーケストラ作品との関連

バレエなど

いろんな事に造詣が深く

そんな話や

先生時々弾いてくれる演奏が

本当に素晴らしく✨✨✨✨

自然と

練習もしたくなる感じ。

こういうレッスンが理想的だなあと思いました

そのためには

自分のアンテナもいつでも広げておき

日々自分の練習もしないとなあとつくづく感じました(^_^;)